こんにちは、けいタンです。

今回は日本史のことについて話していきます。

今回のテーマについて

今回取り上げるテーマは、飛鳥時代の次である奈良時代の政治や宗教について

「聖武天皇の苦悩と大仏造立にかけた思い」という内容について見ていくことにしましょう。

少し前の記事ではありますが、第14回目の「日本にもたらされた仏教」では、

日本にもたらされた最先端の思想である「仏教」について、そもそも仏教は百済により伝来し、

仏教は政治と密接し、以降日本史上にさまざまな影響を与えた…

ということについて見ていきました。

つまり、仏教は当時の最先端の文化で、政治の権力や勢力争いにも関わっていったのです。

そして、前回の「仏教の影響を強く受けた飛鳥文化」では、

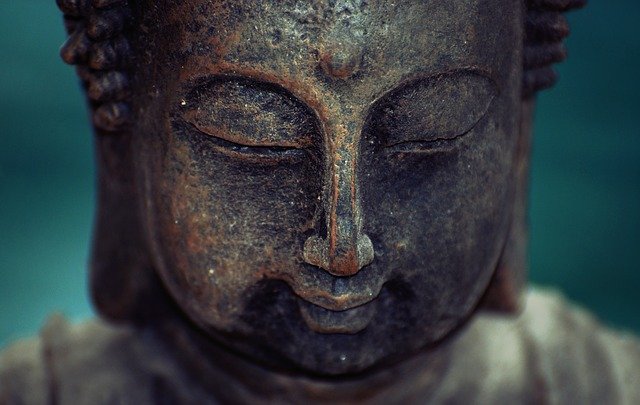

仏教と飛鳥文化について、仏教が伝来し、仏像の輝きや寺院の壮大さは、人々を圧倒させると同時に、

仏教(飛鳥)文化の始まりでもあった、ということについて触れていきました。

そして今回のテーマは、そんな仏教や仏法が関与している聖武天皇と大仏造立について、

「聖武天皇の苦悩と大仏造立にかけた思い」という題目で、見ていきましょう!

合わせて読むべき関連記事をチェック!

・合わせて読むべき前回の関連記事:日本史~仏教の影響を強く受けた飛鳥文化

↑仏教が入ってきておおよそ50年経つと、仏教の色が強い飛鳥文化の幕開けが始まりました。仏像制作や工芸品、建築など仏教と飛鳥文化について覗いていこう!

・合わせて読むべき関連記事:日本史~日本にもたらされた仏教

↑飛鳥時代に日本にもたらされた仏教について、仏教が伝来した時期や伝来したきっかけ、仏教と対立構想など仏教を中心に歴史を振り返りましょう!

・合わせて読むべき関連記事:日本史~巫女と邪馬台国

↑弥生時代に巫女の地位が高かったとされる理由は何だろう?そして、卑弥呼で有名な邪馬台国はどこにあったのだろうか?

今回のテーマに対する結論

まずは、今回のテーマの結論から見て学びを深めていくことにしましょう。

聖武天皇と大仏造立について、

この時代は、疫病や政変などによって社会不安が増大していました。

そこで聖武天皇は、仏の加護による国家安泰を願ったのです。

では、このことについて次の項目から詳しく見ていくことにしましょう。

聖武天皇を襲う社会不安

持統天皇の後の奈良時代

この記事を見ているあなたもご存じだとは思いますが、

持統天皇の崩御の後である710年に、都が平城京(現奈良県奈良市周辺)に遷されました。

そして、中臣鎌足の息子である藤原不比等(ふじわらのふひと)を中心に、

さらに中央集権化が進んでいきました。

また、724年に即位した聖武天皇は25年の在位中の間、

飢餓や疫病などといった社会不安に悩まされ続けていました。

藤原氏vs皇族の権力争い

そのうえに、皇族と藤原氏の間で政権争いが続き、

藤原不比等の息子の藤原四兄弟の陰謀によって、左大臣であった長屋王(ながやおう)が

自害させられました(これを「長屋王の変」といいます)。

また、藤原四兄弟はすぐに病死(天然痘による)し、

代わって皇族出身の橘諸兄(たちばなのもろえ)が政権を握ると、

しつこいようで、再び藤原氏中心の政治を行おうと、

不比等の孫にあたる藤原広嗣(ふじわらのひろつぐ)が反乱を起こす…など、

権力争いが後を絶たなかったのです。

仏法に国家鎮護を願う

聖武天皇と遷都

先ほど述べたような、当時の疫病や権力争いなどといった社会状況を踏まえて、

聖武天皇は心機一転を試みました。

具体的にはまず、恭仁京(くにきょう、現京都府木津川市)や

紫香楽宮(しがらきのみや、現滋賀県甲賀市)などへ遷都しました。

しかし、そのための造営工事などの負担がかえって人々を苦しめる結果となってしまいました。

仏の加護による鎮護国家づくり

以上のことから、このような苦境に聖武天皇が救いを求めたのが、仏教であったのです。

つまり、仏の加護によって国家安泰を図り、人々の動揺をも鎮めよう(=鎮護国家)と考えたのです。

743年、盧遮那仏造立(るしゃなだいぶつぞうりゅう)の詔を発して造像を開始しました。

そして752年には、開眼供養を執り行いました。

聖武天皇が亡くなると、藤原不比等の娘である光明皇后の後ろ盾を得た藤原仲麻呂が政権を獲得し、

恵美押勝(えみのおしかつ)と名乗り、政権を振舞いました。

まとめ~仏の加護による鎮護国家を聖武天皇は目指した!

いかがだったでしょうか。

それでは今回のまとめを行っていきます。

確認しておくべき聖武天皇と大仏造立に関する3つのこと

- 持統天皇の崩御の後である710年に、都が平城京(現奈良県奈良市周辺)に遷されました

→中臣鎌足の息子である藤原不比等(ふじわらのふひと)を中心に、さらに中央集権化が進んでいった - 724年に即位した聖武天皇は25年の在位中の間、飢餓や疫病、皇族と藤原氏の間で政権争いなどといった社会不安に悩まされ続けた

→例:長屋王の変、天然痘の流行(藤原四兄弟の病死)、藤原広嗣の乱など - 聖武天皇は、仏の加護によって国家安泰を図り、人々の動揺をも鎮めよう(=鎮護国家)と考えた

→例:盧遮那仏造立の詔、開眼供養など

いいね!とシェアによるこのブログの拡散をお願いします!

まあなんとなくでいいので今回の内容で少しでも面白い・タメになると感じてくれたら嬉しいです。

いや、そう感じてください!(笑)

そして、

面白い・タメになると思った方は、いいね!とシェアによるこのブログの拡散をお願いします。

タメになるコンテンツ作成の大きな大きなモチベーションとなります。

それでは今日はここまでとします。最後まで見ていただきありがとうございました。

では、またお会いしましょう。けいタン

※過去の投稿一覧(ブログ)

合わせて読むべき関連記事をチェック!

・合わせて読むべき前回の関連記事:日本史~仏教の影響を強く受けた飛鳥文化

↑仏教が入ってきておおよそ50年経つと、仏教の色が強い飛鳥文化の幕開けが始まりました。仏像制作や工芸品、建築など仏教と飛鳥文化について覗いていこう!

・合わせて読むべき関連記事:日本史~日本にもたらされた仏教

↑飛鳥時代に日本にもたらされた仏教について、仏教が伝来した時期や伝来したきっかけ、仏教と対立構想など仏教を中心に歴史を振り返りましょう!

・合わせて読むべき関連記事:日本史~巫女と邪馬台国

↑弥生時代に巫女の地位が高かったとされる理由は何だろう?そして、卑弥呼で有名な邪馬台国はどこにあったのだろうか?

コメント