こんにちは、けいタンです。

今回は身近な科学現象である雷に関する話について考えていきましょう。

今回のテーマについて

もう6月中旬になり、絶賛梅雨の時期になりました。

そして、もう少しすると7月になり、台風が来ることが考えられそうですね。

台風といえば、暴風に大雨…それに加えて雷もゴロゴロと音を立てて、鳴りますよね。

そこで今回のテーマは、

天気が悪いと現れる「雷」について、どのような仕組みで発生するのか?

という、是非とも知っておいてほしい…

いや、知っておくべきテーマについて、

科学的な観点からその原因を追究していきましょう!

では、Let’s science!(サイエンス!)

合わせて読むべき関連記事をチェック!

・合わせて読むべき前回の関連記事:断面係数~電柱の中が空洞になっている理由

↑実は電柱の中は空洞であって、コンクリートで詰まっていないのです。ですが、曲げに対する強さはあまり変わりません。これはどういうことなのでしょうか?

・合わせて読むべき関連記事:熱膨張~なぜ汁椀のふたは開けにくいのか

↑開けたくてもなかなかふたが開けられない!…そんな汁椀の些細な不思議な現象について科学的な観点から簡単に分かりやすく解説しました!

・合わせて読むべき関連記事:摩擦~川の真ん中はどうして流れが速いのか

↑どうして川の真ん中は流れる速さが速いのだろうか?という身近な疑問について考えてみました。気になる方は5分で理解しましょう!

ではまずは、今回の話の結論部分から始めていきます。

今回のテーマに対する解答

雷の発生する仕組みとは、どのようなものなのか?

という疑問に対する簡単な模範解答は、

雷は「静電気の巨大な放電」で、氷とあられがこすれあって発生します。

では、雷が「静電気の巨大放電」ということについて、

もう少しだけ詳しく見ていくことにしましょう。

雷がゴロゴロと発生する原理

雷は静電気の放電!?

「雷とは何だ?」…これは古来からの人類の謎でした。

しかし、現在では雷とは、「静電気の放電」であるというのが通説になります。

ではまず、静電気の放電について少しばかり考えてみましょう。

ここで、寒くてより乾燥している冬に起こりがちの静電気にまつわる現象を例にしてみます。

それは、衣服がこすれ合って体にたまった静電気が、ドアノブなどに触れたときに、

ビリっと放電する現象です。

…これは冬の季節に身近に起こる静電気に関するチョットした嫌~な科学現象ですよね。

私も静電気は何かと嫌です。(笑)…だって痛いんだもん!

まあ、そんなことはさておいて、先ほどの静電気の放電現象について、

これを雷が起こる現象と比較して考えてみましょう。

つまり、雷が静電気だとすると、いったい何がこすれ合っているのか?ということです。

この答えは、「今回のテーマに対する解答」のところでも、さっと言いましたが、

何がこすれ合っているのでしょうか?…考えてみてください!

雲の内部の氷や水の粒とあられ

では早速ですが、答えを発表します。

答えは「氷や水の粒」になります。

もう少し詳しく見てみると、

雷がよく発生する積乱雲(入道雲)の正体は、微小な氷や水の粒なのです。

つまりこれは、激しい上昇気流によって地上の水分が上空で冷やされてできたものです。

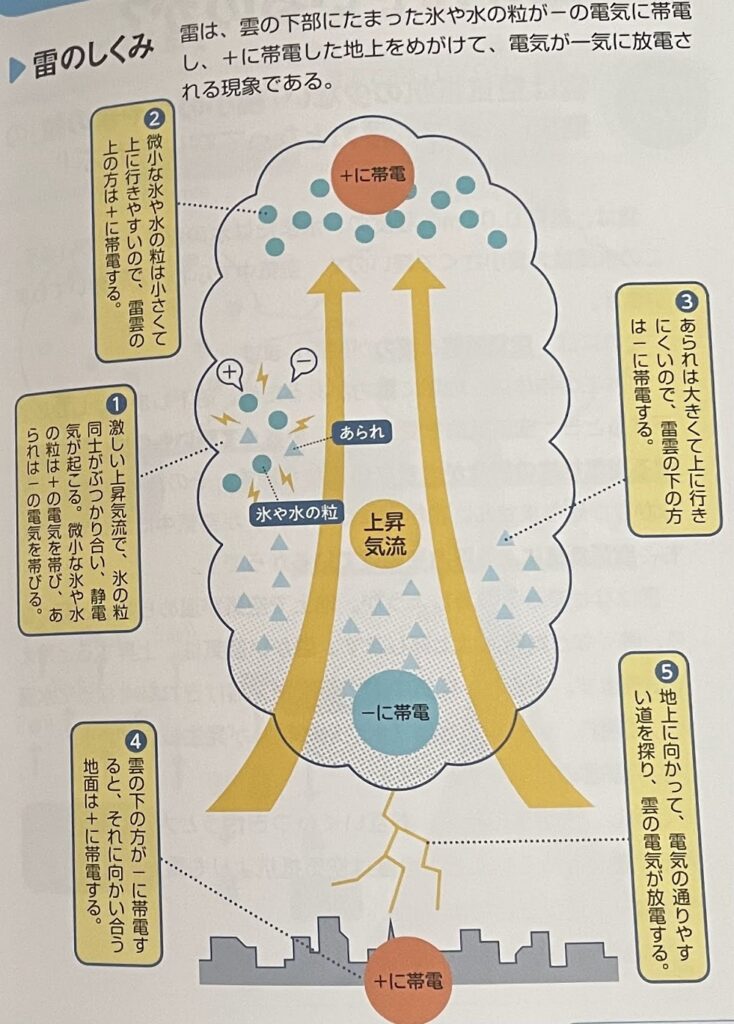

ではここからは、下の図を参考にして説明していきますので、目を通してください。

まず、氷の粒は水蒸気を付着させて大粒のあられに成長します。

そして、大きくなるとゆっくりその大粒のあられが落ち始めます。

このとき、上昇してくる微小な氷や水の粒とこすれ合うのです。

そうすると、ここが個人的に面白いと感じるところなのですが、

微小な粒は+に、あられは-に帯電するのです。

その後は、重いあられは雲の下部にたまるので、雲の下方には-の電気がたまっていきます。

そうなれば、地上(地中)の+の電気が引き寄せられ、地上は+に帯電するのです。

耐え切れずに流れた大量の電気

もう少しで終わるので、お付き合いくださいね。

雲の下方には-の電気がたまり、地上の+の電気が引き寄せられ、地上は+に帯電する

…といった状態が続き、どんどん+の電気や-の電気がたまりますが、

やがては耐え切れずに雲の-の電気が地上をめがけて一気に流れます。

…これが「雷」の正体です。

つまり、冒頭で述べた、雷は「静電気の巨大な放電」とはこのことだったのです。

ちなみに、空気をかき分けて巨大な電気が無理やり流れるとき、空気はその部分だけ、

瞬間的に1万度以上の高温になり、爆発的に膨張するそうです。

よってこのときに、ゴロゴロという雷鳴がとどろくのです。

まとめ~氷とあられがこすれ合い静電気が発生する!

いかがだったでしょうか。

では今回も、最後にまとめをして終わりにしましょう。

確認しておくべき雷の仕組みに関する6つのこと

- 雷とは、「静電気の放電」である

→「衣服がこすれ合って体にたまった静電気が、ドアノブなどに触れたときに、ビリっと放電する」のは、身近に起こる静電気の放電現象の一つ - 雷が静電気だとすると、いったい何がこすれ合っているかというと実際には「氷や水の粒」がこすれ合っている

- 雷がよく発生する積乱雲(入道雲)の正体は、微小な氷や水の粒

→これは激しい上昇気流によって地上の水分が上空で冷やされてできたものである - 氷の粒は水蒸気を付着させて大粒のあられに成長し、大きくなるとその大粒のあられが落ち始め、このときに、上昇してくる微小な氷や水の粒とこすれ合う

→微小な粒は+に、あられは-に帯電する - 雲の下方には-の電気がたまり、地上の+の電気が引き寄せられ、地上は+に帯電するといった状態が続き、やがては耐え切れずに雲の-の電気が地上をめがけて一気に流れる

→これが「雷」の正体 - 空気をかき分けて巨大な電気が無理やり流れるとき、空気はその部分だけ、瞬間的に1万度以上の高温になり、爆発的に膨張する

→このときに、ゴロゴロという雷鳴がとどろく

いいね!とシェアによるこのブログの拡散をお願いします!

今回の内容で少しでも面白い・タメになると感じてくれたら嬉しいです。

そして、

少しでも面白い・タメになると思った方は、いいね!とシェアをお願いします。

タメになるコンテンツ作成の大きな大きなモチベーションとなります。

では今日はここまでです。最後までご覧くださりありがとうございました。

また明日お会いしましょう。けいタン

※過去の投稿一覧(ブログ)

合わせて読むべき関連記事をチェック!

・合わせて読むべき前回の関連記事:断面係数~電柱の中が空洞になっている理由

↑実は電柱の中は空洞であって、コンクリートで詰まっていないのです。ですが、曲げに対する強さはあまり変わりません。これはどういうことなのでしょうか?

・合わせて読むべき関連記事:熱膨張~なぜ汁椀のふたは開けにくいのか

↑開けたくてもなかなかふたが開けられない!…そんな汁椀の些細な不思議な現象について科学的な観点から簡単に分かりやすく解説しました!

・合わせて読むべき関連記事:摩擦~川の真ん中はどうして流れが速いのか

↑どうして川の真ん中は流れる速さが速いのだろうか?という身近な疑問について考えてみました。気になる方は5分で理解しましょう!

コメント