こんにちは、けいタンです。

星に関する科学について考えていきましょう。

今回取り上げるテーマは?

私たちの生きている地球の外側には、太陽系や天の川銀河系、そしてそれを取り巻く宇宙があります。

それから宇宙には、数えきれないほどのお星様(ここでは光っている星=恒星)が存在しています。

ここで、一つ疑問が生まれました。

私たちが夜空を見上げると、キラキラお星様が光っていますが、

はるか遠くの星までの距離は、どうやって測るのでしょうか?

これが今回取り上げるテーマです。

まあ、お星様まで届くメジャーみたいなものがあれば、いいんですけどねぇ(笑)

でも現実で考えると、そんなものはありませんよね。では、どうすればいいのか…?

このようにして聞かれてみると、意外とわかんないですよね。

おそらく多くの方が、どう答えるかに悩んでいるかと思います。

ということでそんな、知っておくと友達に少しだけ自慢したくなる面白いタメになる科学の雑学について、

今からちょっとした時間で、科学的な観点からその原因を追究していきましょう!

では、Let’s science!(サイエンス!)

合わせて読むべき関連記事をチェック!

・合わせて読むべき前回の関連記事:重力~ブラックホールって何なのか

↑吸い込まれると二度と脱出することができないといわれているブラックホールについて、その誕生や性質、存在有無の確認を理解しましょう!

・合わせて読むべき関連記事:角運動量~なぜフィギュアスケート選手は高速回転できるのか

↑フィギュアスケートの選手が高速スピンできるのはどうしてでしょうか?どうやら「角運動量保存の法則」というのが関係しそうです…。

・合わせて読むべき関連記事:反作用~なぜスキージャンプはうまく着地できるのか

↑少し前に、北京五輪が開催されましたが、「なぜスキージャンプの選手はケガせずにうまく着地できるのか?」という疑問について考えましょう。

ではまずは、今回の話の結論部分から始めていきます。

今回のテーマに対する解答

どうやってお星様までの距離を測ることができるのか?

という疑問に対する簡単な模範解答は、

近い星は三角測量×年周視差で、遠い星に関しては星の色を比較して測る

ということになります。

ではここからは、三角測量×年周視差や星の色から距離を測ることの詳細について見ていくことにしましょう。

お星様までの距離を測るための2つの方法

三角測量と年周視差から星までの距離を測る

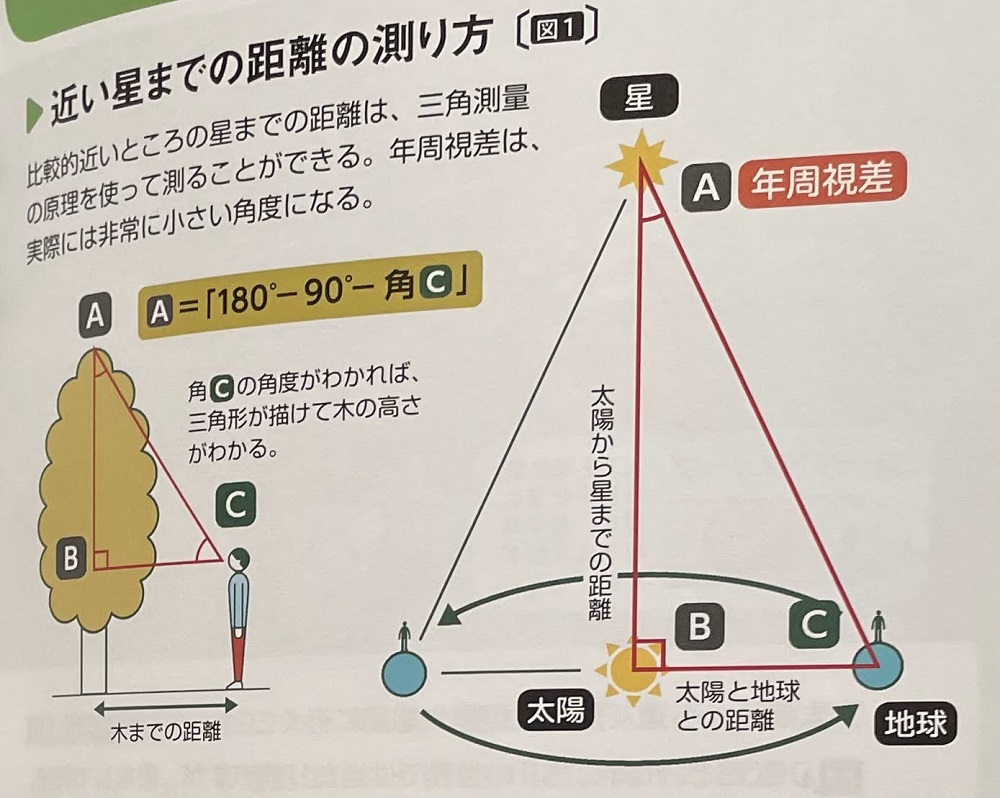

地球から近い星までの距離は「三角測量」と「年周視差」という手法を組み合わせることで測ることができます。

三角測量とは、三角形の1辺と2つの角が分かれば、ほかの辺の長さが分かるという原理のことです。

地球は1年かけて太陽の周りを一回りしていますが、夏至と冬至とでは、星の見える位置がずれます。

まあ、簡単な例だと「太陽」がまさにそうですよね。

夏至には太陽は真南に近いところに位置しますが(正午時)、冬至と比べると明らかに位置がずれていますよね。

…ということで、年周視差という角度を測ることで、太陽と地球の距離を基にお星様までの距離が分かるのです。

この方法(三角測量×年周視差)で、100光年くらいまでの星の距離を測ることができます。

また、下の図を参考にすると、なおいっそう「三角測量×年周視差」について分かり得ることと思います。

星の色から星までの距離を測る

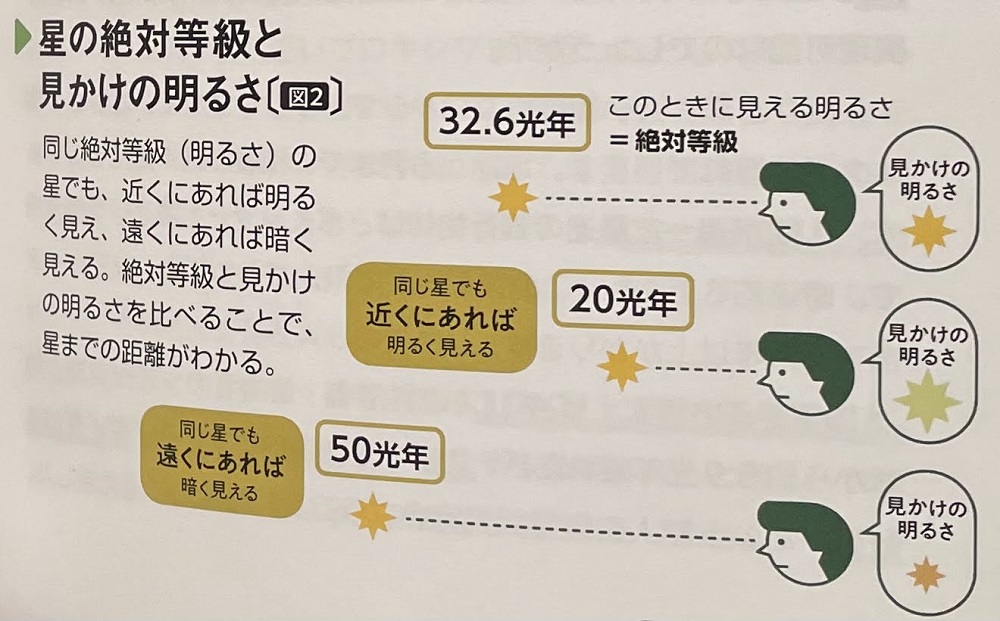

一方で、もっと遠い星までの距離は、星の色から判断します。

というのも、星には絶対等級(32.6光年離れて見たときの明るさ)という基準があり、

星の色からこの絶対等級が分かるのです(まあ、分からない場合もありますが…)。

この絶対等級と見かけの明るさを比べることで、星までの距離が分かります。

ただし、距離はおよその数ですが…。

冒頭でも少し触れたように、太陽系は直径10万光年とされる天の川銀河にあります。

天の川銀河以外の銀河までの距離は、その銀河の中に現れる超新星の明るさから求めます。

超新星にも絶対等級があり、それと見かけの明るさを比べて、その銀河までのおよその距離を知ることができます。

まとめ~三角測量と星の色でお星様までの距離を測る!

いかがだったでしょうか。

では今回も最後にまとめをして終わりにしましょう。

タメになる星までの距離を測る方法に関する雑学6つ!!

- 地球から近い星までの距離(100光年くらいまで)は「三角測量」と「年周視差」という手法を組み合わせることで測ることができる

- 三角測量とは、三角形の1辺と2つの角が分かれば、ほかの辺の長さが分かるという原理である

- 年周視差という角度を測ることで、太陽と地球の距離を基にお星様までの距離が分かる

- もっと遠い星までの距離は、星の色から判断する

- 絶対等級と見かけの明るさを比べることで、星までの距離が分かる

- 天の川銀河以外の銀河までの距離は、その銀河の中に現れる超新星の明るさから求めることができる

→超新星にも絶対等級があり、それと見かけの明るさを比べて、その銀河までのおよその距離を知ることができる

いいね!とシェアをお願いします!

今回の内容で少しでも面白い・タメになると感じてくれたら嬉しいです。

そして、

少しでも面白い・タメになると思った方は、いいね!とシェアをお願いします。

タメになるコンテンツ作成の大きな大きなモチベーションとなります。

では今日はここまでです。最後までご覧くださりありがとうございました。

また別の投稿でお会いしましょう。けいタン

※過去の投稿一覧(ブログ)

合わせて読むべき関連記事をチェック!

・合わせて読むべき前回の関連記事:重力~ブラックホールって何なのか

↑吸い込まれると二度と脱出することができないといわれているブラックホールについて、その誕生や性質、存在有無の確認を理解しましょう!

・合わせて読むべき関連記事:角運動量~なぜフィギュアスケート選手は高速回転できるのか

↑フィギュアスケートの選手が高速スピンできるのはどうしてでしょうか?どうやら「角運動量保存の法則」というのが関係しそうです…。

・合わせて読むべき関連記事:反作用~なぜスキージャンプはうまく着地できるのか

↑少し前に、北京五輪が開催されましたが、「なぜスキージャンプの選手はケガせずにうまく着地できるのか?」という疑問について考えましょう。

コメント